はじめての革包丁~砥ぎ~①砥ぎ角度は17度

はじめは砥ぎの練習用としていくら砥ぎ直しても心が痛まない比較的安価な革包丁で練習しながら慣れて行くことをお勧めします。

革包丁の刃先砥ぎの角度は15度~20度が一般的ですが、多くの方が「17度」を基準にしているようです。

はじめての革包丁は砥ぎ角度を「17度」にして使い慣れて行くのが良いかと思います。

革包丁を購入したままの状態は刃先の砥ぎ角度が鈍角で、「ある程度切れる」程度までしか砥がれていません。

最初に自分で仕立てる道具

「最初に自分で仕立てる道具」と「最初から使える道具」というものがあり、昔の大工道具やレザークラフトで使う道具も「最初に自分で仕立てる道具」が多いかと思います。

現在は一般的にほとんどの道具が「最初から使える道具」なので、自分で仕立てることを知らずに「使えない」とか「切れない」といって高価な革包丁や鉋でも捨てられてしまうことがあるようです。

自分で育てて行く感覚があるので愛着も湧きこちらは安価な革包丁だったけど自分にとっては大切な道具に変わっていきます。

刃先の成形

最初の段階は「砥ぐ」というより「成形」するという感覚です。

自分用にまったく形を変えてしまうので、少し時間と労力が要ります。

自分用にまったく形を変えてしまうので、少し時間と労力が要ります。

今回は本来の砥ぎ方ではなく色々簡易的に、安価に(ハードルを低く)切れる状態までの工程を紹介していきたいと思います。

砥石がズレたり動いたりしないために、下にタオルを敷く、汚れも多くでるので丁度良さそうなキッチンタオルを見つけたので、こちらを使いました。ポイントは2点あり、通常の砥石の場合は【平面出し】という工程を頻繁に行う必要があるのですが、ダイヤモンド砥石の場合はその工程を省く事ができます。

※薄いダイヤモンド砥石より厚みがあるダイヤモンド砥石の方が歪まず、平面を維持する。

もう1点は#400よりも荒い番手があった方が良いです、特に今回は「成形」の段階でとにかく形が変わるまで削り倒すのが目的です、#400だと3-4時間のところ#180なら2時間ぐらいで「成形」する。それでも2時間?と思うかどうか。

裏の刃先を平面に

最初は刃先の裏側を「砥ぐ/削る」って行きます。

究極に言うと裏の刃先1mm未満でも良いので「鏡面の平面」が出来るようにします。

「砥ぐ」=表面の砥ぎ(しのぎ面)だけをイメージしますが、裏の刃先が鏡面の平面になっていることが大前提となります。

究極に言うと裏の刃先1mm未満でも良いので「鏡面の平面」が出来るようにします。

「砥ぐ」=表面の砥ぎ(しのぎ面)だけをイメージしますが、裏の刃先が鏡面の平面になっていることが大前提となります。

先ほどの裏の刃先が均等な傷がでたら表面の砥ぎ(成形)に移ります。

裏の刃先は今後順番に砥石の番手を上げながら徐々に鏡面になっていくように表側と並行しながら進めて行きます。

裏の刃先は今後順番に砥石の番手を上げながら徐々に鏡面になっていくように表側と並行しながら進めて行きます。

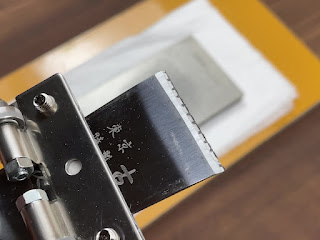

砥ぎ角度固定治具

砥ぎ角度を固定する治具を使って17°の角度で砥いで行きます。

ここからはただひたすらに砥ぎ、メラミンスポンジで砥ぎカスを落としを繰り返すだけになります。

※砥ぎ範囲が広くなるほど削る面が大きくなり、削っても削っても変化の無い時間

~画像省略~

※【重要】砥ぐ=刃先全体にカエリが出るまでやめないこと。

成形の完了

ここまでの工程が第一段階の「成形」が終わったところとなり、ここから「砥ぎ」という本来の「革包丁を砥ぐ」段階に進みます。

#180の砥石の面からひっくり返して#600の面に代え

●裏のカエリを落とし、さらに裏の刃先を平面に砥ぎます。

●裏のカエリを落とし、さらに裏の刃先を平面に砥ぎます。

刃先全体に「カエリ」が出るまで砥ぎます。

※ここからの砥ぎは刃先に「カエリ」が出やすくなりますのでこれまでの苦労とはちょっと違った感じで簡単になってきます。

注)しかしながら(「カエリ」が刃先全体に出るまで砥ぐ)を怠ってしまった途端切れない刃物に仕上がるので、徹底して「カエリ」が出るまで砥ぐを行います。

次回 ②100均サンドペーパー砥ぎへ続きます。

・裏の刃先を鏡面の平面に

・表は全体に「カエリ」が出るまで砥ぐ

・番手を上げて裏の「カエリ」を落とし、同時に裏の刃先を平面に砥ぐ

・番手を上げて裏の「カエリ」を落とし、同時に裏の刃先を平面に砥ぐ

を繰り返して行きます。